戴海斌︱“马援铜柱”何以成为“老界确证”——张之洞“以考据施于交涉”之一例

- 经济

- 2025-04-05 13:25:05

- 33

小引

张之洞生平以政治事功著称,本不是学术史上的显要人物。然开府辟官,扬厉中外数十载,至老境侵寻之日,他面对亲故叙说心事,自抉一生之向往所在:“吾生性疏旷,雅不称为外吏,自愿常为京朝官,读书著述以终其身。”(《抱冰堂弟子记》)言之犹有余憾。张之洞去世后不久,尚流亡海外的梁启超接受日本《东洋时报》采访,也曾直言:

张公非政治家也,学人也耳,惜不使公专心学问,以大有所造诣也。其于政治,惟有失败。昔公与李文忠论争政治,文忠曰:“不测香涛从政数十年,总是书生之见。”可谓道破得真矣。(《梁君月旦张公》,《东洋时报》(东京)第133期,1909年10月20日,转引自陆胤《政教存续与文教转型——近代学术史上的张之洞学人圈》,296页)

姑不论张之洞与李鸿章之间以“书生意气”“中堂习气”互驳公案的曲折,也不必追问以张之洞的学养、性格是否可能做到 “专心学问”,此处将“政治家”与“学人”身份对置的观点,恐怕已是接受近代学术自律观念以后的产物。中国文化以道、学、政为次第以序其先后轻重,然则学之于政,犹驾而上之,因此“政教”和“文教”的各自贯通与相互联系,本源皆出自一世之学 (参阅杨国强《“先人而新”和“后人而旧”》)。

张之洞(1837-1909)

张之洞既非专门学问家,惯于在政治与教化互动关系中“谈学”“劝学”,则义必归宿于“致用”。他作于四川学政任上、旨在“教士”的《輶轩语》“于学术源流门径,开示详明”,宣言:“读书宜读有用书。有用者何?可用以考古,可用以经世,可用以治身心三等。”(《輶轩语·语学第二》)近检许同莘撰《公牍学史》,被一则材料吸引,发现此呼彼应,正可充作“读书”用以“考古”“经世”的实例——

光绪十年法越之役,法兵踞鸡笼入马江,骎骎有北犯津沽之势。文襄建议争越南以振全局,分遣冯子材、王孝祺等率粤勇会广西主客各军,力战破敌,和议以成。事定后,会勘中越边界,文襄博考载籍,参以志书档案,以为沿边之十万大山,为马伏波立铜柱处。今铜柱虽已无存,而此山必应属于中国,以复汉界之旧。中旨不欲生事,但嘱以《会典》及《通志》所载图说为主,详加斟酌,相机办理。文襄因详列旧界确证十条,具折入奏,此以考据施于交涉者。(《公牍学史》,商务印书馆1947年,第227页;并参许编《张文襄公年谱》光绪十一年条)

按光绪十一年(1885)中法议约停战后,双方勘定中越边界,两广总督张之洞奉旨会勘,躬与其役。此为其疆吏生涯中初次协助办理外交事务。他坚持对外强硬的姿态,而能博查载籍,考据志乘,绘图附说,辨认旧界,详列包括“马援铜柱”在内的“确证”十条,以供与法使勘办辩论,凡言出必有所本,体现出不俗学养,相较于一般官场中“俗吏风尘”,确有不同凡响处。许同莘对于谱主表现予以很高评价,认为“此以考据施于交涉者”,是近代中国学术外交的一个极好范例。

本文拟正面观察这一外交史与学术史产生交集的极佳个案,分析张之洞“欲专持证据辩论”的本土史学资源,也尝试在近代外交体系导入、清季边疆危机加剧的时代背景下,关照因“界务”“舆图”等主题凸显,“经世致用”传统命题转换而造成的“援古”与“释今”之间紧张关系。“马援铜柱”的故事新说,折射出张之洞风格的“学术外交”的意义与局限。

许同莘:《公牍学史》,商务印书馆1947 年

张之洞与中越勘界:“十证”“四线”的史学证据

光绪十一年四月二十七日(1885年6月9日),清政府代表李鸿章与法国驻华公使巴德诺(Jules Patenôtre des Noyers)在天津签订《中法新约》(即《中法会订越南条约十款》),持续近两年的中法战争宣告结束。条约第三款规定,订约后六个月内,中、法两国应派员会同勘定中国和越南北圻的边界。中越勘界工作分为三段进行,即粤越段、桂越段、滇越段。同年七月二十日(8月29日),清廷颁谕宣示:

越南北圻与两广、云南三省毗连,其间山林川泽,华离交错,未易分明。从前属在荒服,彼此居民久安耕凿,自无越衅之虞。此次既与法国约明勘定中越边界,中外之限即自此而分。凡我旧疆固应剖析详明,即约内所云,或现在之界稍有改正,亦可容略有迁就。

当日旨派鸿胪寺卿邓承修为勘界大臣,前往广西,会同两广总督张之洞、广东巡抚倪文蔚、护理广西巡抚李秉衡办理桂越段、粤越段勘界事宜,并著广东督粮道王之春、直隶候补道李兴锐随同办理。

勘界伊始,清廷所订勘界策略,就是要广留瓯脱地(“两界之间,留出隙地,作为瓯脱,以免争端,最属相宜”),尽量以高平、谅山以北之地归中国。张之洞作为两广总督,责有攸归,十月初九日(11月15日)上《派员随勘滇桂边界折》《派员先勘钦越交界片》《密陈滇桂勘界机宜片》,就勘界次第提出看法:

查两广界越之处,延袤二千余里,自必先从桂边开办,所有东省钦州、越南交界处所正宜先期查勘,明晰绘具草图,以备勘界大臣覆勘,较为省便。

两广与越南绵延接壤近两千里,其中大部分又在广西,张之洞建议先从桂越段勘起, 再勘粤越段,相应选拔“熟谙法文翻译、通晓西法、舆图测算绘画之人”实地查勘。据《中法新约》规定,桂、越边界设关收税之处“应在谅山以北”。在地理上,镇南关距谅山(今越南北部谅山省省会)四十里,出关至文渊(今越南谅山省同登县)十里,文渊至驱驴三十里(驱驴与谅山只隔一河,驱驴在河北,谅山在河南),文渊两侧有大山,若在山头安炮,飞弹可击至关内之关前隘。若就镇南关设税关通商,则法国亦于此设领事,将来边防可虞,故而张之洞主张:“此次桂、越分界设关之处,窃以为必须力争以文渊州为限。”

当邓承修在广西边界与法国勘界代表浦理燮(M.Bourcier Saint-Chaffray)谈判期间,张之洞据查勘各员禀报,于十二月初一日(1886 年1月5日) 上《钦越边界亟应改正折》,奏请及时改正钦州与越南接壤地界,以符“固圉保疆之道”——

窃惟广东钦州一境,东南滨海,西北负山,有如昔、时罗、贴浪、思勒、罗浮、河洲、澌凛、古森八峒地,向系隶属中华,与广西及越南犬牙相错。从前越为属藩,中外界限尚可稍为浑涵,今该国归法人保护,此时勘界,一归越壤,其土地既沦为异域,其人民即弃为侏离。

广西思陵土州南境外,紧邻钦州地界、沿十万大山而南的“三不要地”(旧志谓广西不要,广东不要,安南不要,古之“瓯脱”是也),张之洞视此“历朝中华边徼之地”,“按照条约,亟应改正,自宜画归华界”,请旨电饬勘界大臣邓承修,与法使勘办辩论,“庶边氓不致终沦异域”。

清廷旨派勘界大臣与法国会勘边界,指示“目前分界”依据所在,“自应以《会典》及《通志》所载图说为主,仍须履勘地势,详加斟酌”。究而言之,不外史籍调查与现地勘察并重,尤以前者为主。张之洞最着力处亦在“派员履勘”和“考图集证”二端,一面派员沿边踏查,采访土著之民,详细履勘,一面考据志乘,广搜舆地资料,以备考证,用他自己的话说,“近听边民呼吁之声,远考历朝沿革之故”。

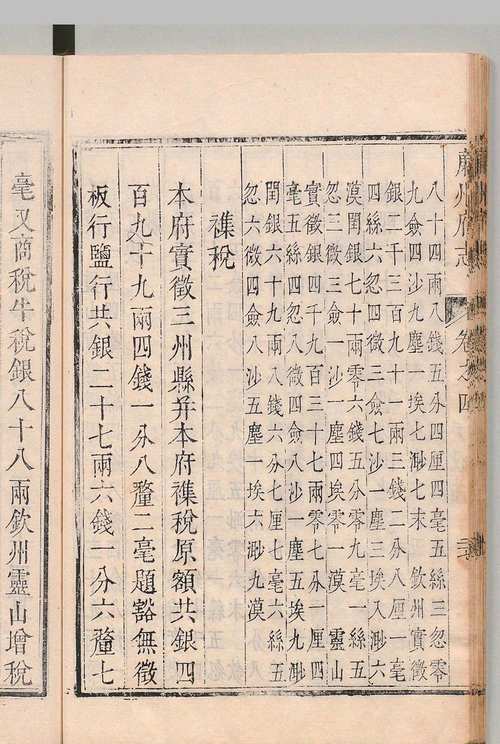

中越地势“华离参错,民夷杂处”,新界划分之难,难在“先辨认老界”,尤其是将中外之限原本“浑涵”处勘定分明。对于“老界”的复杂性和辨认难度,张之洞亦有自知之明,此“固由越为属藩不甚考究,亦以边地荒远地方官未能抚驭周密之故”。现存文献中,保留不少有关“中越边界”沿革历史与现状的调查记录,他据各类史志材料,对钦、越接界地方各村峒、山岭、河流、港湾、岛屿归属问题,以及当地居民的族别、学籍、庠序、庐墓情况,多方考证,绘具详图,列证附说,然后奏报清政府,咨送勘界大臣,“以备将来勘界时辩论”。至光绪十二年九月初七日(1886年10月3日),张之洞上《辨认钦州老界绘图列证请旨饬办折》,按地理远近,将钦、越交界地图划为“四线”——

第一线中越历来分疆旧址;第二线将中国老界酌议,先行认还一半,于边海大势尚不甚失;第三线于老界内最切近者,先行勘认数处,余再商办;第四线即现界近内地方,乃近年来中朝涵容藩服未经详辨确认之界也。总之,第一线乃中华旧壤,土应我属,民应我护,并非格外争多,即万不得已,第二三线亦当力辨坚持,方不致弃所固有。

按张之洞设计,划为“四线”的勘界方案,目的为防止会勘谈判之际“法使无理狡执”,先力争第一线,如果不成,退而求第二、三线,“如此自远而近,较有层次”。“绘图分线”而外,同折查得“中国老界确凿可据之证共有十端”——

第一证,分茅岭为中国界;

第二证,三不要地为中国界;

第三证,十万大山以南,循丈二河两岸,南抵新安州,滨临大海,皆为中国界;

第四证,新安州江口为中国界;

第五证,思兴水西岸潭下、河桧、六虎村一带,为中国界;

第六证,古森港海口为中国界;

第七证,澌凛峒三歧江海口为中国界;

第八证,硭街为中国界;

第九证,江平、黄竹为中国界;

第十证,海面快子笼、青梅头以南,至九头山附近诸岛,皆为中国界。

各条下皆附有证据,按张之洞说法,“综此十证,确为中国老界无疑……图籍案卷炳然可稽,则辨认尤不容含混者也”。所谓“确证”者,多系书证,且注明出处,以示皆有所本——

大抵该处中国老界确凿可据之证共有十端,皆系原本本朝史馆官书、部案公牍刊本、省府县志、知州学官册档、印契、越南国王印文、峒长世传有印分单,正与前奉谕旨以《会典》《通志》为主之意相符,实应全行辨明认还,方昭公允,与滇、桂边地新与法人商议改正者迥然不同。

此处“参稽志乘,调查档案”,正许同莘所谓“以考据施于交涉者”。 综括言之,张之洞据以“证成”其说所参“志乘”“档案”,大致包括以下数种:历代史书、图经、《大清一统志》、各省、府、州志(以《廉州府志》之“记事门”“经政门”“建置乡都门”“艺文门”、《钦州志》之“古迹门”为主)、《读史方舆纪要》(顾祖禹)、《东华续录》(王先谦)、《钦州学册》《钦州州判档案》、明万历、嘉靖年间峒长分单、清同治十年越南国王呈覆、光绪十一年五峒绅耆廪贡生禀文等。

《大清一统志》书影

(嘉靖)《钦州志》书影

张之洞确似具有某种“函雅故,通古今”的素养,能以历史考据的方式,运用于手腕之下。他对北洋大臣李鸿章表示:

汉唐铜柱,宋元志乘、前明印单、本朝学籍,可为旧界确据。

同一书也,考据家读之,所触者无一非考据之材料。此处大有触类而长、触处成圆、天下载籍皆为我所用之态。“详列旧界确证十条具折入奏”,清晰显露了张之洞作为“学问家”的底蕴,及其“士人致力,舍书无由”的取向。这也许即其著名的“书生习气”之一面。

惟说古道今,有难易二途。方志名家章学诚尝谓“地近则易核,时近则迹真”(《文史通义·外篇三·修志十议》)。本朝本事,随近逐便,可据者伙,至于古早时代,去今愈远,则愈难言之,如“汉唐铜柱,可为旧界确据”“分茅岭属古森峒,为汉唐立铜柱之所”,皆论之凿凿,然依附前修,信古最深,难免据守之病,借古喻今、古为今用, 又易过度引申。许同莘说“文襄博考载籍,参以志书档案,以为沿边之十万大山,为马伏波立铜柱处,今铜柱虽已无存,而此山必应属于中国,以复汉界之旧”(《公牍学史》,227页),便是一个显例。事实究竟如何,值得仔细分说。

“马援铜柱”说的源与流

所谓“马援铜柱”,指东汉光武帝统治时期,交趾(今越南北部地区)爆发征侧、征贰姐妹领导的“二征起义”,伏波将军马援(前14-49)率军平定征氏起义,传说胜利后在其所至之地树立“铜柱”,以作汉朝最南方的边界。今存关于东汉时代的史籍如诸家《后汉书》《后汉纪》《东观汉记》中均无“铜柱”的明确记载。唐代人李贤注《后汉书·马援传》,引晋人顾微《广州记》曰:“援到交趾,立铜柱,为汉之极界也。”实际上,《广州记》的撰者是晋代人,其时代上距后汉初已经二百多年了。另有学者指出,“最早的记载见于《初学记》引张勃《吴录》”(胡鸿《溪州铜柱是怎样造成的》,《文汇报·文汇学人》2018年3月30日)。按张勃为孙吴至西晋时人,其书成于吴亡之后,此时距离马援征交趾,亦已经过去了约两百四十年,相当于今天到乾隆中期的距离。然后世多以“马援铜柱”“马柱”为典实,视如南疆界限标志,史不绝书,历代骚人墨客更对这一“历史古迹”情有独钟,题咏相续。近世学者陈登原尝抄撮相关记载,汇置一处,按语谓“马援铜柱故事,自晋到清,传说亦绵延不绝”(《国史旧闻》第一册(中),辽宁教育出版社2000年,372-373页)。

伏波将军马援(前14-49)

马援在西南边陲地区立铜柱,表汉疆所及,至明清时代,为之立祠立庙,教化粤民,铜柱分界作为官方意识形态,似渐为汉夷之共识。明代广西参政蒋山卿撰横县《伏波庙碑记》,述马援远征伟迹,“驱逐交蛮,还之故地,界岭分茅,标题铜柱,以限南北,此则识度超迈,处置得宜,筹算计略,已岿然为末世之规矣,是之谓智”;清嘉庆官修《广西通志》有题赞曰“千百年来,交人顾视铜柱,信如蓍龟,终不敢踰跬步,以争尺寸之地”。嘉靖六年(1527),王阳明奉命总督两广,平定思恩、田州土酋叛乱,发现祭祀马援的伏波庙遍布粤地,民众为之顶礼膜拜,有诗咏“马援铜柱”事——“卷甲归来马伏波,早年兵法鬓毛皤。云埋铜柱雷轰折,六字题诗尚不磨。”(《梦中绝句》)至清光绪十七年(1891),广西巡抚马丕瑶奏曰:

广西地极南徼,土汉杂居,自秦汉以来,达人杰士垂勋布惠者,代不乏人。而能千百年后,村野之丁男妇孺、土属之椎髻猺獞,无不感慕讴思,旷代如新,争出其纤啬力作之资,私为创造祠庙书院,则惟汉臣伏波将军马援、明臣两广总督王守仁为最著。臣校阅所经,南宁府城及所属多有马援、王守仁祠庙。(《光绪朝东华录》卷一〇二,光绪十七年辛卯二月)

马援铜柱鲜有人亲目所历,亦未见可信服的史料证据,真相已莫可究诘;至于铜柱到底立在何处,更是众说纷纭,莫衷一是(李埏《马援安宁立铜柱辩》);而流传的铜柱铭文有多个版本,诸如“铜柱折、交趾灭”这样朗朗上口的警策文字(阮元《广东通志金石略》),很可能是后人杜撰的。何以一个似有若无的铜柱能激起后世持续的反响,文人学士为之记载、题咏、考证,层出不穷,官方为之宣传、模仿、推广,不遗余力?或在于铜柱的政治象征意义已远远超出其本身存在价值。唐、五代借鉴史书记载中的马援立铜柱史实,征服少数民族后在当地树立铜柱,马援成为马氏竞相攀附的“英雄祖先”,如立于五代十国时期的湘西永顺县芙蓉镇溪州铜柱,兼具纪念碑性和实际政治功能,可视作一个典型(胡鸿《溪州铜柱是怎样造成的》)。

第一批全国重点文保、兼具纪念碑性和实际政治功能的溪州铜柱

传说中的马援铜柱铭文

关于马援铜柱的“传说”常常捕风捉影,以讹传讹,甚至互相矛盾,然乐此不疲者大有功夫在诗外之妙。陈登原说,“铜柱传说之外,尚有戍卒遗留之传,此一事也;援尝征武陵蛮,近世尚有土司自称援后,此二事也;至曰郡县其地,盖已有改土归流之预影,则三事矣。灌输文化,至于祠祀,则四事矣”。当政者其实不太会关心铜柱存在的真实性,而乐于利用史实乃至传说佐证现实,借史书赋予马援的褒扬美化自己,推广铜柱成为中央王朝在西南边地“改土归流”“灌输文化”的一部分,国家意识形态通过这种管道向地方社会扩张和渗透。清人乔莱《游伏波岩记》记:“粤人祀伏波,如蜀人祀诸葛。”近代历史学家、演义小说作家蔡东藩在《后汉演义》中以后视眼光赞道:“伏波铜柱,照耀千秋,宜哉!”在历代君王、官僚、士绅的合力提携和利用下,“马援铜柱”附会成形,成为统治者对少数民族征服和统治的“铁证”,也渐演变为疆土统一的一种象征(王元林、吴力勇《马援铜柱与国家象征意义探索》,《中南民族大学学报》2011年第2期)。

至晚清中越会勘边界之际,张之洞上《钦越边界亟应改正折》,认为“三不要地”原属中华,后为越南侵占,现归法人保护,应在勘界时收回,其重要“凭据”之一即为“铜柱”——

最高之山曰分茅岭,岭有铜柱,实为历朝中华边徼之地,远凭铜柱,近据方志,有归钦州抚绥之案,有入钦州学籍之人,历来峒主、峒长,本系华人。此时土著居民,皆非异族,而又形势在所必争,边氓急于内附。按照条约,亟应改正,自宜画归华界。

“三不要地”被指为“前朝古界”,引作凭据的“方志”,就近取便,历历可稽,“铜柱”则故事渺远,实物不存。查张之洞之说,其源有二,一则五峒绅耆王永儒等“公禀”,内称:

分茅岭,即铜柱分界处,今名坑谢,在上思州,属北仑汛外,相距约五日程。

二则康熙《廉州府志》,据署廉州府知府李璲引述:

钦州各峒,黄姓世镇其地,宋为峒主,明罢为峒长。分茅岭在州西南三百六十里,即古森峒地,有汉将军马援、唐节度使马揔所立铜柱,为中国交趾分界处,三不要地亦在古森峒,为水土极恶之区,又荒僻险远,难以统辖。雍正六年,督抚会疏请归钦州,就近抚绥,故北有北仑汛,东有白鸡汛,设兵戍守。(《钦越边界亟应改正折》)

按“分茅岭”,今广西防城港市西南与越南交界山,以山顶产茅草,草头南北异向,故名。张之洞以汉、唐两代并举,确认分茅岭为立“铜柱”地。按《旧唐书·马揔传》:“摠敦儒学,长于政术,在南海累年,淸廉不挠,夷獠便之。于汉所立铜柱之处,以铜一千五百斤特铸二柱,刻书唐德,以继伏波之迹。”《舆地纪胜》:“唐马揔为安南都护,夷獠曾为建二铜柱,以明总为伏波之嗣。”马揔(?-823年)在唐宪宗时代历任虔州刺史、安南都护、桂州刺史,任职南海多年,有政声,官至检校右仆射兼户部尚书。其“立柱”事亦无确证,具体地点不可考,而所谓“继伏波之迹”“为伏波之嗣”云云,则以前代平定西南的马援为“英雄祖先”,行为意图也带有强烈的攀附意味。

勘界辩论中的“铜柱”证据的效力

张之洞多次举证“马援铜柱”说,自信为其考据成绩之大宗,也是供给勘界大臣“旧界确证”。光绪十—年(1885)十一月十六日,致电邓承修、李秉衡称:

查三不要之名确系历朝边界,远凭铜柱,近据学籍,自应画归中华,敢请裁酌办理至幸。

次年(1886)正月二十日续电称:

铜柱千余年,学籍数十家,可谓旧界确证,并非创议。

至同年九月,上《辨认钦州老界绘图列证请旨饬办折》,奏请收还钦州老界,绘图列证之“第一证”,论分茅岭为中国界,仍声称其地“在州西南三百六十里,属贴浪都(今防城港市西部)古森峒地,为汉将军马援、唐安南都护马揔立铜柱之所,铜柱在新安州外,相传山脊生茅南北异同,乃中国与交趾分界处”,其说出处“见历代史书、图经及《一统志》省、府、州志”。(《辨认钦州老界绘图列证请旨饬办折》)所谓“历代史书、图经”具体何指,莫知其详,所述内容基本不出《读史方舆纪要》《廉州府志》范围。

(康熙)《廉州府志》书影

《读史方舆纪要》书影

中法勘界谈判相持不下,一度陷入僵局。法国外交部照会总理衙门,指责“中国勘界大臣之议实系故违新约”,发出战争威胁。压力之下,清廷准备退让,光绪十三年(1887)正月电旨有“向在越界华离交错处所,或归于我,或归于彼,均与和平商酌,实时定议。越界中无益于我者,不必强争”之语。张之洞仍不肯松劲,致邓承修电称:

鄙意分茅岭乃古今中越分疆之地,妇孺皆知,若竟属法,书之史册,太觉减色。大臣谋国,原不为名,一身之名誉不宜沽,大局之名义不可不惜。此非我等数人之名,乃国家万年之名。既为威望体面所关,即是有益于我。

他还解读出朝旨有“交错有益地果可商办归我,固上意所许”的微意,此前分茅岭以南嘉隆、八庄作为未定界,“目前若作未定,恐与旨不合”,请邓承修与法方谈判时要求改正,如不行,则以分茅岭相抵换,“事至万难之时,如能设法与彼稍转颜面,或易就范,疆土至重,其余皆轻”。

张之洞与邓承修会办勘界,共持“设法辩难,多争一分,即多得一分利益”的朝廷宗旨,然二人毕竟位置不同。前者相信“铜柱画界”为海内共知之语,遥指分茅岭即“铜柱分界处”,乃“必可争之地”;后者在第一线从事的寸土必争的界务谈判,则有义务实地勘验,确认证据。光绪十三年正月二十一日(1887年2月13日),邓承修来电称:

按《郡志》,分茅岭在州西三百六十里,自宋时已沦入夷界。又云按郝《通志》,崇祯九年张国经访铜柱,仅得老叟黄朝会,云自贴浪行十六日,方见此岭。据此,则距州治甚远。《通志》三百六十里之说,恐不足据云云。此次各绘员以修切嘱,凿险穷幽,每濒于死,往返五十余日,逐询土人,莫能指点,又无碑碣可访。公或别有所据,乞示。

按“《郡志》”,指《廉州府志》,康熙六十一年刻行;“郝《通志》”,广西巡抚郝浴纂修《广西通志》,康熙二十二年成书。邓承修引志内明崇祯时人访铜柱旧事,怀疑分茅岭距离廉州府城三百六十里之说不确,并派测绘人员现场勘察,历经艰辛,终无所获。

关于前线人员访寻分茅岭,“逐询土人,莫能指点”一节,可以王之春电文作旁证。该电内称“前遣图生分赴北仑一带测绘,特寻分茅,旋据报称,分茅不在北仑附近,访之土著,众口一词”。“土著”者,“古森峒八庄团总黄立富”“土民刘楚”,据采访所得,“分茅上有伏波土城遗迹,铜柱不可考”,“该山小而锐,是壅铜柱而成,四围山外均生茅,茅分南北,无树木”。王之春进而表示,“该两人语稍参差,皆历历如绘,据此,则分茅已入越界”,准备加派得力亲兵,同两人各执护照,前往确寻,“穷幽凿险,逐地竖签,释千古疑团,备他日考证”(《王道来电》,光绪十三年正月二十六日申刻到,《张之洞全集》第7册,-5204-5205页)。

所谓“无碑碣可访”,则可印证于随员杨宜治日记。其时杨氏由邓承修奏带出京,勘界途中以《仪仗岭》为题,吟成一律:

南碑风雨无完字,北越河山感霸才。

东去沧溟西作浪,岭头谁剖酒如杯。

诗注云:“黑山在岭东南最高,特南碑在岭北,淰湾山后相传旧有碑记汉唐立柱刻铭文事,今剥失无考,以在夷地,故旧志无从访载。”其时,在勘界第一线的王之春、杨宜治专门作一《分茅岭铜柱考》,其考汉、唐两代“铜柱”,亦未出正史、图经、《大清一统志》及新旧各省、府、州志范围,并追溯到记载“马援铜柱”最早文本《广州记》;关于分茅岭地理位置,结论止于“分茅在十万山那良江发源左右无疑”,但落实于具体操作,却只能建议“按照情形在十万山中指定一山为分茅”(《杨宜治日记》,115、125页)。

《张文襄公电稿》《杨宜治日记》书影

邓承修对于“铜柱”位置不明所以,技穷之下,来电出以“公或别有所据”一语,则是又把问题推回了出题人。正月二十五日(2月17日),张之洞致电邓承修、王之春:

铜柱在分茅岭,分茅岭在古森峒,古森峒在三不要地,距州西南三百六十里。新旧府州志及各种舆地书甚明,至《郝志》崇祯老叟所云“过新安一日到石桥,又八日方见此岭”之语,殊诞妄,过新安九日西抵北宁,南则海防矣,地平河广,安有岭哉!一叟之说,不如群书之可证也。铜柱必久沦没,惟有即指北仑隘外大山为此岭,似可约略山势,就能划断处划之。

“一叟之说,不如群书之可证也”一语尤可体现张之洞的“考据”取向,他取信于“新旧府州志及各种舆地书”,而以有步行经验的土人之言为“诞妄”,实则此事亦见载于《郝志》等方志书,何以重此抑彼至此?某种意义上,张之洞所作的是一种目的性的考据,而于作为主要取证对象的“群书”,又有意无意忽略了不利于目的的异质性材料。铜柱实物既已不存,地理考据又难精确,结果只能依照山川形势,“约略”划定分茅岭的位置。

勘界谈判迁延既久,清廷亦虑及“汉唐铜柱”为凭难使外人就范,光绪十二年十一月初八日(1886年12月3日)申谕不必强争:

中越勘界尚未定局,目前总以现在中国界内华民居住之地为断。若据前史及志乘所载,如分茅岭之以汉唐铜柱为凭,概欲划归中国,彼之狡执不允,实在意计之中。

“瓯脱”之说无从再议,清廷不得不确认“按约办理,先勘旧界,再商改正”方针,对于勘界大臣“玩延”表现大为不满。但张之洞却仍锲而不舍,他向邓承修剖白:“朝廷责鄙人以固执,法人责鄙人以主使,……自十一年至今,所奉严旨甚多”,鼓励勘界大臣寸土必争,“定力坚持”,进而建议:“旨令勘一二段,何不即从分茅岭勘起?”

光绪十三年正月十六日(1887年2月8日)严旨申饬邓承修、李秉衡“数言争执,迄无成说”,涉及张之洞“搜集佐证”一节:

所谓旧界者,指中越现界而言,并非举历代越地曾入中国版图者一概阑入其内。乃张之洞因邓承修有先勘老界之说,遂博考载籍,绘图贴说,凡前史旧闻一二可作证佐者,无不搜集,实亦煞费苦心。但查图中指出地段,大率越南现界以二百余年未经辩认之地。今欲于归法保护后,悉数划还于我,法之狡执不允,朝廷早经逆料。

在清廷看来,张之洞考图集证的工作固然“煞费苦心”,但所指认者“大率越南现界以二百余年未经辩认之地”,已属牵强,目下形格势禁,敌我力量失衡,以上“佐证”并不能发挥作用。故而明白申谕:“凡越界中无益于我者,与间有前代证据而今已久沦越地者,均不必强争。无论新旧各界,一经分定,一律校图画线,使目前各有遵守,总期速勘速了,免致别生枝节。”

黄国安、萧德浩、杨立冰编《近代中越关系史数据选编》,广西人民出版社1988 年

“援古”如何“释今”:“经世”命题的转换

张之洞本宗孔儒,兼综汉宋,生当“经世”“务实”之风笼罩的晚清之世,凡治学、谈学亦大受时代熏染, 他在四川学政任上专“以实学倡导后进”,创办尊经书院,诱导士子“从事根柢之学”,“要其终也,归于有用”(《创建尊经书院记》)。《輶轩语·语行篇》专门提出“讲求经济”,以宋人范仲淹(989-1052)、明人孙承宗(1563-1638)为楷模,视博通经史为“根柢”,奉通经致用作圭臬,认定“切实经济”的可靠途径在于“读书”“知时务”,否则只能成为他所鄙薄的“俗吏”与“陋儒”。《书目答问·国朝著述诸家姓名略》特设“经济家”一门,以为:

经济之道,不必尽由学问。然士人致力,舍书无由,兹举其博通切实者。士人博极群书而无用于世,读书何为?故以此一家终焉。

这类专门家除正文著录黄宗羲、包世臣、龚自珍、魏源等二十五人之外,又补录林则徐、胡林翼、曾国藩等名臣中之“经济显著者”二十六人,其著述多收录于《书目答问》中,“不惟读其书,并当师其人耳”。“经济家”专门,为古代人物谱传所罕见,很能体现张之洞经世致用的务实特点。在他眼中,龚自珍、魏源、徐松、俞正燮这类熟习典章掌故者,既是“经学家”“史学家”,也是“经济家”。

为纠正“博极群书而无用于世”之弊,张之洞大力倡导“读书宜读有用之书”,若取“用以考古”“用以经世”二端,“读书”重心尤在“读史”。他主张“宜读正史”,然全史浩繁,以“四史”(《史记》《汉书》《后汉书》《三国志》)为最要,四者之中,“《史记》、《前汉》为尤要”;“若意在经济,莫如《文献通考》,详博综贯,尤便于用”。他颇重视当代之书,以为“大抵征实之学,今胜于古”。“地舆”一门,即“征实之学”之一大端,他说“地理为史学要领,国朝史家皆精于此”,“今人地理之学,详博可据,前代地理书,特以考经文史事及沿革耳,若为经世之用,断须读今人书,愈后出者愈要。”

《輶轩语》书影

《书目答问》书影

光绪三年(1877),张之洞卸任四川学政返都,与张佩纶、陈宝琛“分考史事切于实用者”,拟辑为《皇朝经世文续编》,颇能体现“高谈经世”的趋向,其时侃侃而论“西域畿辅水利”“厘金”“东三省”诸问题,“皆考今不考古之事”,则考证途径已非“博极群书”可以了事——

欲讲求此三事,惟在稽诸近日奏牍,或访之故吏老兵,期于洞悉今日情形而已。至于古今并考之说,乃就成功后贯串旁通言之,若用功下手之时,定应分为两事。自注:惟地理家援古以释今,注经之名物一类,可举今以证古,此为古今同时并考者,与今日之意皆不合。(许同莘辑《旧馆缀遗》,收入《庚辛史料》,194页)

欲讲求时务,必非“洞悉今日情形”不可,张之洞明了此理,但从实际作为来看,其致力者仍不外读史一途,所谓“古今并考”,偏重仍在“考古”一端,所以与张佩纶商拟考史著书,“亦以考古之说进也”。

上文“地理家援古以释今”一语最可注意,体现张之洞对于这一专门学问的见解。在《书目答问》中,他也曾言:

推步须凭实测,地理须凭目验,此两家之书,皆今胜于古。

然而,对于晚清“地理家”而言,实地考察只是一种学术愿望,而非切实使用的研究方法。张之洞在同治年间参与过顾祠祀事,对徐松、何秋涛、张穆等“经世学派”中人的学行并不陌生。自光绪七年(1881)外放,一路开府于山西、广东、湖北,幕府济济多士,如章寿康、缪荃孙、屠寄、钱恂、沈曾植,王秉恩、蒯光典、王树枏、邹代钧、杨守敬等人,皆精于边疆历史地理及中外交通史事。严格讲,张之洞及以前的数代学者,除了祁韵士、徐松等少数人,其他均“足不出关塞”,在缺少实地目验所得一手材料支持的情况下,他们的研究最终只能走向文献考订,只能依据文字记载;即便有若干实地考察,也仅是传统地理学的耳闻目睹,口询笔记,所能借助的工具十分有限(郭丽萍:《绝域与绝学:清代中叶西北史地学研究》,302页)。

郭丽萍:《绝域与绝学:清代中叶西北史地学研究》,生活·读书·新知三联书店2007年

从身为显宦而不废学术的格局,以及“史学经世”的风格而言,张之洞倒颇类另一位在他之前总督两广的名臣、号为乾嘉汉学“殿军”的阮元(1764-1849),龚自珍曾评价:“公又谓读史之要,水地实难,宦辙所过,图经在手。以地势迁者,班志、李图不相袭;以目验获者,桑经、郦注不尽从。是以咽喉控制,闭门可以谈兵,脉络毗联,陆地可使则壤,坐见千里,衽接远古,是公之史学。”(《阮元尚书年谱第一序》)不过,时易世变,如果说道咸时代的地理研究关注的是作为中原腹地向外扩延的边疆,那么同光以后随着边疆危机的加剧,“守在四夷”“保藩固圉”的传统观念不断受到冲击,后来者愈加意识到边徼之地的“边防”“边界”意义,“闭门谈兵”终不可恃,“界务”与“舆图”主题逐渐凸显,暗示原来“经世致用”命题已然发生转换。

中法战争后,越南沦为法国殖民地,原本辅车相依的南疆藩篱一变为卧榻之侧的西方敌国,清政府在分画边界问题上纠结瞻顾,勘界过程纠葛不断,由边界划留“隙地”(“脱瓯之说”)到争取“新界”,最后始定“一线为界”,此一时期也成为国人近代“国界”观念形成的关键期(吴智刚《中法战争后清政府勘分中越边界中的观念变迁与措置纠葛》,《中国历史地理论丛》第32卷第4辑,2017年)。张之洞在会勘初期,费尽心思,博查载籍,辨认旧界,以“马援铜柱”等十证为据,提出的粤越段划界的“四线”方案,“欲专持证据辩论”。然而法使强横,议久不决,终而受挫。

新时代涌现新问题,新问题也提出新的知识需要。近代外交体系导入之际,清朝国家对外工作重心由“备边”转向“界务”,领土问题如何诉诸历史资源,已经成为问题,而界务舆图尤为当务之急。界务谈判寸土必争,交涉者需要掌握当时当地详尽数据,相较于法人有备而来,中方临时应对,援古释今,所能提供给勘界谈判的帮助实在有限(《近代中越关系史数据选编》中册,436-438页)。这一点在缺少近代测绘边界地图问题上表现得尤其明显。清代传统地图对地貌的表示仍然大量采用写景式方法,近代测绘地图则必须图示、等高线、比例尺、经纬坐标等基本要素齐备。张之洞经多方考证,极费苦心“绘图列证”,并不为法人“听从”,勘界大臣以“道光壬辰甲午年间的廉郡和钦州图志”示之,也不足服人。以道咸之学致同光之用,过程中仍可见经世致用精神,但结果不免是学问与时代的错位。关于江平、黄竹和白龙尾的归属问题的解决,很大程度归因于一个偶然的发现——“赫政(海关总税务司赫德胞弟)所藏英、法十年前所绘中越界图二纸,刊印精细,图线由白龙尾横过东兴,沿海皆广东界,线外西南芒街、海宁为越界,与我《志》图不谋而合”,由于有了新的关键证据,事情遂见转机。

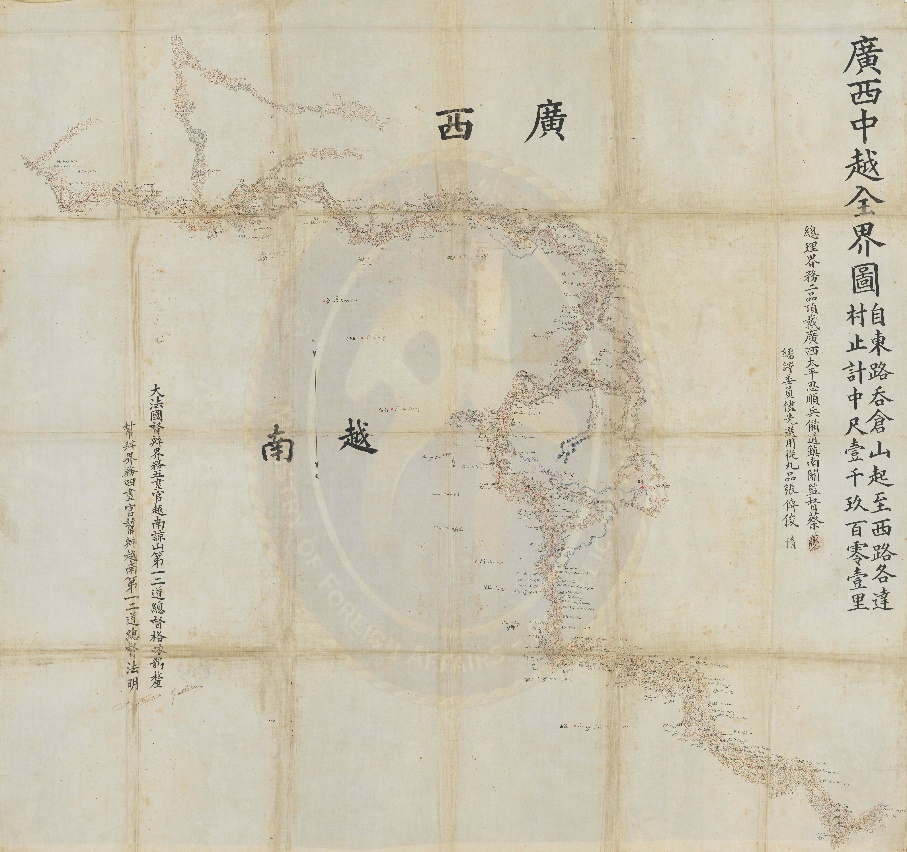

蔡希邠绘《广西中越全界图》(光绪二十年),来源:台北故宫博物院

结语:作为“学人”/“政治家”的张之洞

张之洞在勘界交涉中所作古为今用的种种努力,符合传统史学“考古以证今”(清初魏禧语)的精神旨趣,也说明了“史学与时代是有一种很明确的动态的关系”(余英时《史学、史家与时代》)。比较特别的是,张之洞不仅抱有以古鉴今的政治家思维,且不乏无征不信的汉学家素养。他坚持主张“汉唐铜柱,宋元志乘、前明印单、本朝学籍”皆可作“旧界确据”,此类“佐证”所散发出来的重考订、重文献、重碑铭的学术气息,颇合于清代“经师”风格。后来梁启超总结“清学正统派”之学风特色,如“凡立一义,必凭证据”“选择证据,以古为尚”“孤证不为定说”“最喜罗列事项之同类者”“凡采用旧说,必明引之”等等 (《清代学术概论》),在张之洞“原文引据详明,并于每条下注明出处”的考据方法中多有体现。

不过,张之洞向来信奉“学人贵通”,做学问走的是通人路线,好处在于务求平实,切济时用,但毋庸讳言,治学范围太广,无力专精,难免亦有类似梁启超“入焉而不深”的芜杂肤浅之弊。而对于符号式存在的“马援铜柱”深信不疑,坚持“援古以释今”,将不知具体方位何在的分茅岭视作“铜柱分界处”“古今中越分疆之地”,又谓大臣谋国,出于“名心”,“为威望体面所关”,则多多少少带点古世中世的意味,至于“铜柱画界之语,海内妇孺皆知”“一叟之说,不如群书之可证也”二语,最可体现其人“信古尊闻”取向。对于张之洞的指手画脚,甚至合作无间的邓承修也一度怪责其“议论阔大而无当,蹈空而不求实”(《邓承修勘界日记》)。一味“信古”而少“怀疑”,长于直观而失之精确,贯于“考古”而疏于“察今”,凡此类“大言正论”正蹈张之洞本人曾讥“高而不切”之病,也是后来新史学的批判对象——“推原从前人对于古史专主载记的弊病,只为他们用了圣道王功的见解去看古人,用了信古尊闻的态度去制伏自己的理性,所以结果完全受了谬误的主观的支配,造成许多愈说愈乱的古史。”(顾颉刚《答李玄伯先生》,《古史辨》第一册,271页)

《清代学术概论》书影

《古史辨》第一册书影

揆诸张之洞“以考据施于交涉”的实际效果,按许同莘的说法,“四线”方案虽遭顿挫,然“文襄仍申前议,其后卒有展拓,则以证据详明,我立于不败之地故也”(《公牍学史》,227页),其言似稍过当。光绪十三年(1887)五月,《中法续议界务专条》正式签署,基本划定粤越边界,光绪十九年(1893)十一月勘界立碑全部完成,中法会勘边界前后历时达七年之久,中方收复了广东钦州西面的嘉隆、八庄、三不要地、十万山、分茅岭等地,州西南的江坪、黄竹、白龙尾等地。张之洞提出的建议部分得到了实现。

在中越勘界交涉之前,张之洞并无直接办理外交的经验,由翰苑清流一变为地方大吏,他的议政立场有所转移,但对外力争主权,反抗侵略,甚至“言战事气自倍”,仍是一贯的风格。当光绪十年(1884)张佩纶奉旨南下会办福建海疆事宜,在前线作“屯马尾、护船局”之计,各省疆吏中只有“香涛以两船及五营来援”,由是慨叹“沿海各督抚舍香老外,无一有天良者,将奈之何!吾不忧敌而忧政也”(《致安圃侄》,《涧于集》书牍三)。以后视眼光看,此时同光之交煊赫一时的“清流派”风流云散的命运将临,而二张终究“作清流须清到底”,坚持“门面”到了最后一刻,也算得其所哉。战后奉旨会勘边界,张之洞依旧以我为主,对外态度强硬,“欲专持证据辩论”。晚清中西交通,对外交涉处在古典朝贡体系与近代外交体系两种价值理念的过渡之中,勘界问题更充分展现了近代中国从“天下王朝”向“民族国家”的转型过程。中越勘界特殊之处,正在于越南本为藩属,本来“中外界限尚可浑涵”,在法国侵略之下则突然沦为异域。对应这一变局,张之洞等“清流”出身的疆臣有意编织历史与现实,取“汉唐铜柱,宋元志乘、前明印单、本朝学籍”等历史文献的“书证”为据,对十九世纪末日趋现实主义与实力主义的国际关系格局提出挑战,不无以文本考据为手段,重建“古典王朝”与“近代国家”连续性的意图。然而形势比人强,理论高调难敌政治现实,即使“极费苦心”,竟也处处碰壁,徒呼奈何,张之洞终于在法国的抵制、清廷的高压下,被迫退让,见证和体验了对外交涉的艰辛与无奈,渐趋于理性务实。据长期追随他的幕僚辜鸿铭观察,“洎甲申马江一败,天下大局一变,而文襄之宗旨亦一变”,从此时起,张之洞开始舍理言势,“其意以为非效西法、图富强,无以保中国;无以保中国,即无以保名教”(《张文襄幕府纪闻·清流党》)。

《中法续议界务专条》签署后,张之洞任命钦州直隶州知州李受彤、防城知县孙鸿勋等人为勘界委员,与法国官员实地勘界立碑,此又涉及“界碑”具体形制。光绪十四年(1888)十二月,张之洞电令勘界委员:

铜柱不必用,勒石标识即可。

越年(1889)夏,张之洞奉旨调任湖广总督,同年底离粤赴鄂。此刻中法两国在粤越边界的会勘作业仍在进行中,直至光绪十九年(1893)完成《中法粤越界约》,广东和越南的边界一线共竖立 三十三块现代界碑。双方规定竖碑方式:“两国河边、沟边所立界石,或立于人常经过之处,或立于村舍之处,或立于紧要之处,或立于汊河、汊沟之处。至于荒野无人之处,沿途择地竖立界石,不必相对,两相斜离为界。如界线在山顶者,两国公立界石,一面写大清国钦州界,一面写越南界。”(《广东越南第二图界约》,《清季外交史料》第4册,1836页)碑文“大清钦州界”由李受彤书写。今世仅存的、记录为“立在嘉隆支河之上滩散东边”的第十三号界碑,现收藏于中国国家博物馆,石头无语而有灵,静默见证着那一段晦暗不明的晚清岁月。

粤越边界第13号旧界碑,来源:中国国家博物馆

有话要说...